推しプラ

あなたの[イチ推しプラント]はどこですか?

あなたの[イチ推しプラント]はどこですか?

2024.06.25

『推しプラ』は、近畿地域の<イチ推し生コンプラント(工場)>の、特色や魅力を働く人の目線で紹介する企画。Vol.13は、広域協組西ブロックの(株)ライフコンクリート工業だ。

<働きやすい会社>とはどんな組織だろうか。給与が良い、条件が良い…いろいろ考えられるが、いちばん働きやすそうなのは、社員の意見が通る、風通しの良い会社ではないだろうか。今回取材した同社は、社員の意見を尊重し会社を改善してこられた。具体的なお話をお聞かせいただこう。

伊丹空港を臨む屋上でパチリ。飛行機の離陸待ちで少々表情がお疲れ気味(笑)の、向井実工場長(左)と試験課長の大塚俊輝さん(右)。

同社が立地する兵庫県伊丹市は、兵庫県の南東部、地図で見ると尼崎市の上(北側)に乗っかったような形で、その周りを、左から時計回りで兵庫県西宮市、同宝塚市、同川西市、大阪府池田市、同豊中市に接している。

伊丹市の歴史は古く、市域を流れる猪名川流域に縄文・弥生文化が発展。中世には伊丹氏という武士の一族が支配、南北朝時代から戦国時代には、しばしば戦乱に巻き込まれたという。近代に入り、1889年には町村制にもとづき伊丹町が誕生。1891年に、現在の<J R福知山線>の基となる<阪鶴鉄道(元・川辺馬車鉄道)>が開通し、1920年には阪急伊丹線が開通。また道路では市域の北部に国道176号線、中部に国道171号線他の道路が整備されることで、利便性が高まり、神戸・大阪に近いベッドタウンとして大いに発展。1940年に伊丹市として発足した。

伊丹市と言えば、ご存知<大阪国際空港(以下、伊丹空港)>で知られるが、同社はそんな伊丹空港に隣接する<伊丹スカイパーク>のすぐ西側に立地している。同プラント社屋の最上階からは、伊丹空港の滑走路が一望できる。なんとも気持ちのいいロケーションだ。2002年7月1日に創業。当時から、協同組合に属さないアウト(協組の外という意味)業者で、それゆえとても過酷な日々を送られたという。「私自身は元々、北神協組に加盟するプラントから転職してきたので、最初はとにかく仕事の量が多くて驚きました。なんせ(価格が安かったため)1社で1日に500㎥ぐらい出荷しないといけませんから、生コン車が足らなくて出荷が回らないとか、練りが間に合わないということがよくありましたね」と、お話しして下さったのは、同社工場長の向井実氏だ。「とにかく協組に入ってないと、出荷作業が多いだけでなく、クレーム処理も届出関係も何でもすべて自分達でやらないといけないから大変でした。今は広域協組に入らせてもらっていますから、いろんな意味で余裕がありますけど、当時の僕ら(内勤の者)は、昼ご飯食べながら仕事していました(笑)」と、当時を振り返る。そのような大変な時代を経て、現在に至っておられるのだ。「社長もよく耐えてこられたと思いますよ」と、しみじみ。

現在は広域協組に加盟され、伊丹エリアの現場を中心に約8割が広域協組の物件で、残りの2割ほどがスポットの仕事だ。伊丹市役所や、大規模物流倉庫、お膝元である伊丹空港の特殊な条件の仕事などもこなしつつ、西ブロックの仲間や、広域協組と相談をしながら、街づくりをサポートしておられる。

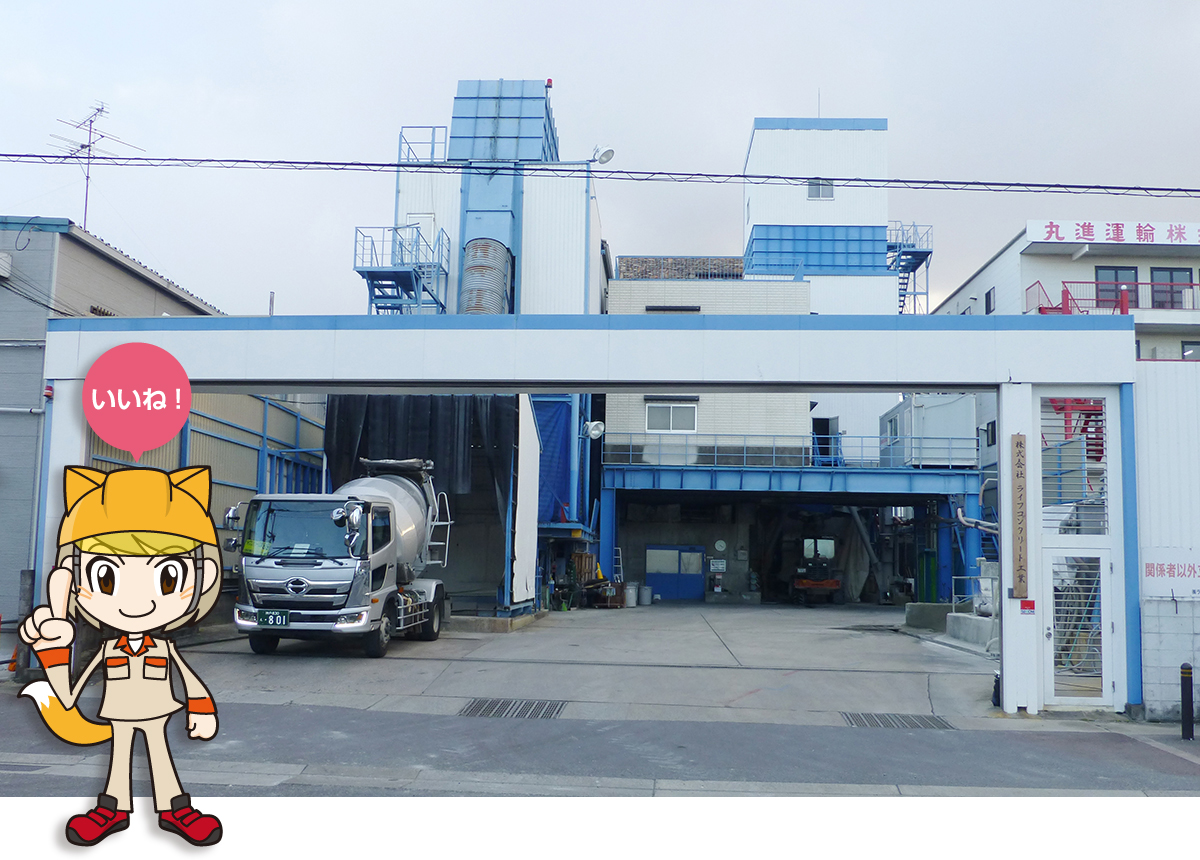

コンパクトにまとまったバッチャープラント(左端)と社屋。

| 所在地 | 兵庫県伊丹市森本8-96-1 |

|---|---|

| 設立 | 平成14年7月1日 |

| 代表取締役 | 東畑 裕美 |

| 社員 | 8名(試験;4名、製造;2名、出荷;2名) |

| 出荷量 | 約42,000㎥/年 |

| ミキサー | 1基(2,250L) |

| 生コン車台数 | すべて傭車 |

●工場長 向井 実氏

●試験課長 大塚 俊輝さん

同社は社員8名中も3名が女性と、女性比率が高い。そして、いろんな意味で女性が働きやすい職場になっている。たとえば同社の試験部門には、現在、育休中なっているが、コンクリート主任技士の資格を持っている女性社員が在籍している。この業界で、女性がコンクリート主任技士の免許を取得すること自体珍しいが、育休の制度がある事も珍しい。さらに実際に育休をキチンと取得していることが素晴らしい。これは働く女性にとって大きなポイントと言える。

また、トイレについても、近年、増えている女性ドライバーさんの声をきっかけに、男女別に分けたという。育休と言い、トイレと言い、従業員の意見が通りやすい職場ということは、働きやすい職場と言えるのではないだろうか。特に素晴らしいのは、社員の意見だけでなく、同じように働いている傭車会社のドライバーの意見も、ちゃんと採用している点だ。

そしてもうひとつ面白いのが、社員の発案でつくられた<憩いのスペース>だ。これも社員の発案が採用され、社員のD.I.Yによってつくられている。休憩室ではないが1階の階段下に、このスペースがあると、階上まで階段を登らなくても、ここで息抜きができるようになっている。1階で仕事をする人やドライバーの方にとっては、ちょっとしたオアシスになっているようだ。

そして極みつきとも言えるのが、向井氏の次の言葉だ。

「僕はもう定年に近いんですが、それでも毎日、三田市の自宅から1時間前後の時間をかけて通っているというのは、それだけストレスのない職場だからやと思います」と、笑顔で語ってくださった。さらに「僕だけやなくて、今の社員も、ほとんどが昔のきつい時期を経験しているので、今の働きやすい状況に満足してくれていると思います。だから辞めていない。まあ、今すぐ理想にとはならないでしょうが、これから働き方改革で、もっと良い方向へ変わってくると思います。もう昔の生コン屋の時代ではなくなりますよ」。向井氏は、上と下の板挟みになりやすいお立場だ。しかしこの言葉だけで、同社の人間関係の良さがうかがえる。

働きやすさを語るのに大切なことは、具体的な制度だけではない。誤解してほしくないが、もちろん同社にも、当然一般的な福利厚生は整備されている。しかし肝心なのは、会社の風通しの良さ、そして会社が社員の意見を聞く姿勢だ。今回のお話をうかがう限り、同社にはそれがあるように思う。これからも、どんどん働きやすくなることだろう。

社員の発案で設置(D.I.Y)された<憩いのスペース>。

向井氏に、仕事へのこだわりについてうかがった。「こだわりと言えば、まずは品質管理です。これだけの価格をいただいている訳ですから、やっぱり価格に相応しい品質の商品を持っていかないと」。なるほど、工場長としては真っ当なご意見かと思っていると、ぼそっと「ポーラス(透水性)コンクリートという物があるんですが…」と、更なるこだわりについて、語りはじめた。「そのコンクリートをつくるのに、今は専用の薬剤があるんですが、僕がはじめた頃はなかったから、いろんなレポートを見ながら、自分でアレンジして、普通の高性能AE減水剤(生コンに混ぜる混和剤)を使って、いかに骨材をくっ付けるかとか、細骨材率や空隙(げき)率をどれぐらいにすれば良いか、という実験をしたんです。それを何回かやるうちに配合に成功して、何度か出荷しましたよ」と、笑顔で語ってくださった。さらに向井氏の凄いところが、出荷した後も気になって、現場の人に聞くのだという。「コンクリートの打ち方も気になるんですよねえ…(笑)」と、頭をかく。聞けば、生コンは打ち方(締め固め方)で変わるので、プロは自分なりの道具を持っているという。「透水性コンクリートを出荷する時は、必ず試験練りをさせて貰うんです。後から『こんなんじゃなかった』と言われても困るので。もちろん試験室には、透水性を確かめるサンプルも作っています」。さすが生コンのプロだ。ほかにも、先に述べた伊丹空港内にある整備工場の土間は、滑走路の下に打設しているコンクリートと同じ(曲げ強度5(JIS外))という空港仕様の特殊なコンクリートを入れている。それも、同社が協組に入っていない時から受注しているため、ご自身で考えてつくられた配合だ。

これだけ研究熱心な工場長がいるプラントなら、品質管理については何の心配もいらないだろう。

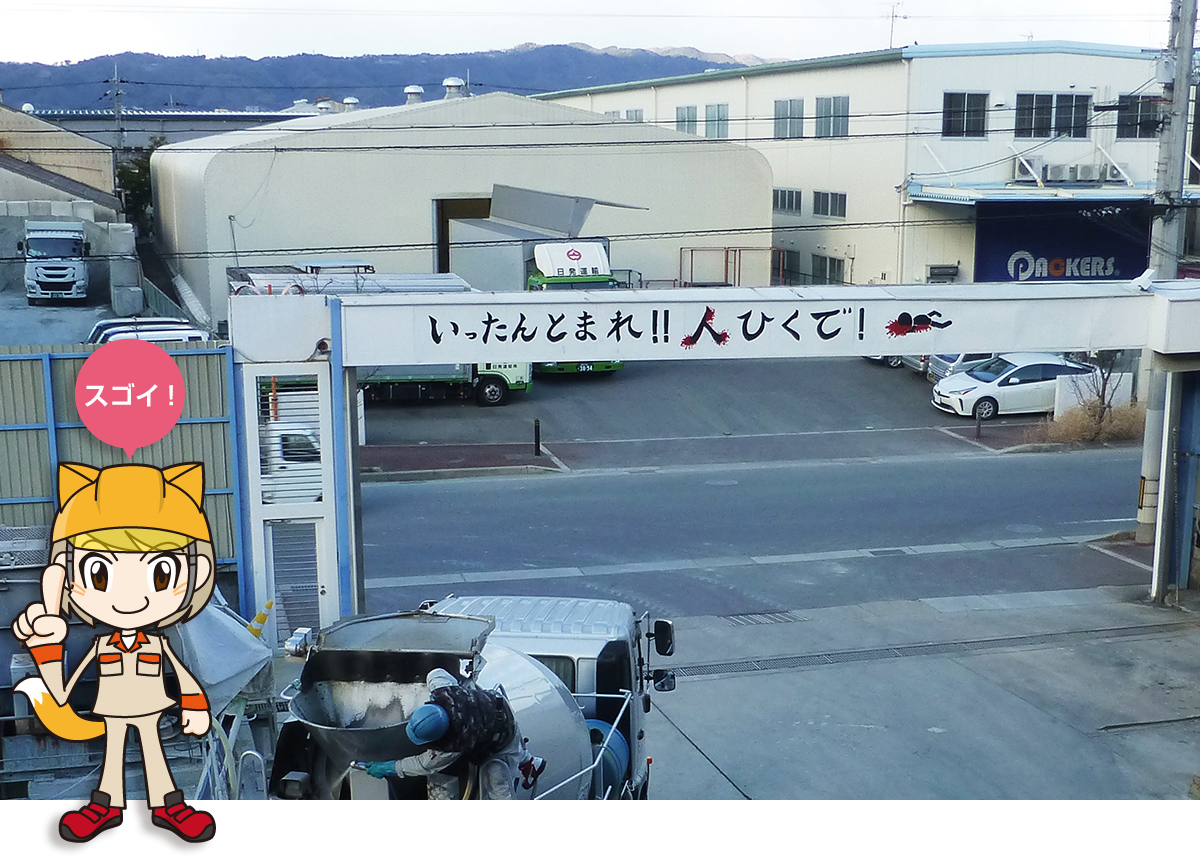

同社が、社員の意見を尊重していることは、安全対策の分野でもみることができる。その代表的なものが、プラント出入口ゲートの内側に書かれている標語だ。

下の写真を見て欲しいのだが、そのゲートには<いったん止まれ!!人ひくで!>と書かれている。しかも手書きの標語の<人>の文字と、文末に配置された人型のイラストには血のような赤いペイントが…。同プラントの出入口が、歩道に面しているからだ。これが社員の発案だという。発案した人もすごいが、この標語を、勇気を出して採用した会社が素晴らしい。人によっては非常識に感じるかも知れない。しかし、それほど真剣に、近隣住民の安全や従業員の無事を考えているということではないだろうか。ふつうに考えると<安全第一>的な、標語が選ばれることが多い。それが常識だ。しかし、それでは残念ながら心に残りにくい。プラントを出るときにこの標語を見るドライバーは、毎回ドキッとして一時停車することだろう。

また同社では去年、コンベアを入れ替えている。新しいベルトは、吉野ゴム工業(株)(大阪市福島区)の最新商品で、表面に特殊な樹脂を塗っているため、砂などが付着しにくい。これだけを聞くと、材料のムダを減らしたり、効率化の話のように聞こえるだろう。実際、同社のように敷地の広くないプラントでは、導入以降、確実にムダは減り効率アップにも貢献しているという。しかし改善されたのは、それだけではない。大幅な労力軽減効果だ。今までは、落ちた砂や石をバッカン(廃棄物を入れる鉄製コンテナBOX)に3杯も4杯も捨てに行っていたのが、今は半分から半分以下で済むという。「僕もたまに手伝うんですけど、本当にシンドイですよ」。

ドライバーへの毎朝のミーテイングも、同社は独自のものだ。「傭車はほぼ決まったところにお願いしているので、いつもリーダー的な方が一緒に来られる。その方が必ず事務所に来るんで、その時に場所や注意事項なんかを通達して、全員に伝えて貰っています」。なるほど、これなら同社の負担も少ないうえ、ドライバー側も会社に気遣いや気兼ねなどをしないため、質問もしやすく事故やトラブルの低減に役立つだろう。またこれとは別に、内勤者の間でも毎朝、出荷室でミーテイングを実施。「今日はこんな仕事がありますとか、誰がどんな仕事をしますとか、ここは気をつけてくださいとか、各部署が発表し打ち合せをして、各自が会社全体の動きを把握してから仕事にかかってます」と、向井氏。

同社が特に気をつけているのは、プラント内でもヘルメットや安全帯などを必ず着用するよう徹底していることだ。それは向井氏の「工場内でできないことは、現場でもできない」という信念に基づく考えだ。同社は輸送を傭車に任せているが、彼らが行くプラントによっては、工場内のヘルメットや安全帯の着用ルールの無いところもある。たまにそのときのクセが出て、着用せずに場内作業をする人がいるようで、それを見つけたとき向井氏は、必ず「着用してください」と声をかけ、言えないときは写真を撮ってリーダーに見せ、「ウチでは必らず着けてよ」と言い続けておられる。別に粗探しをしているのではない、従業員の命を守るためにやっていることだ。

このように、同社は安全に対して建前ではなく、本音で考えていることが、お分かりいただけるのではないだろうか。

社員の提案でゲートの内側に書かれた標語。この手描き文字と独自のイラストは、必ず目に留まる。

場内作業でも、ヘルメット・安全帯は必ず着用。

最後に、今後のビジョンについてうかがった。「うーん、もっと明るく楽しく働ける環境をつくっていきたいですね」と、向井氏は笑う。「やっぱり仕事は、明るく、楽しく、そして真剣にやらないと」。今でも充分、風通しの良い同社に必要…?と思うが、まだ充分ではないと向井氏。そしてそれを実現するためには、コミュニケーションの取り方をもうひとつ工夫する必要があると言う。

「もちろん毎朝のミーテイングはやっているんですけど、例えば現場に行って、途中で状況が変わった場合に、ベテランほど自分で処理をしてしまう。でもそれがお客様に関係してくることなら、僕はそういうことも把握しておく必要がある」。なるほどその場は収めても、後で発覚したとき、それを工場長が知らないとなると信用問題になりかねない。「人によっては『こんな小さいことをわざわざ言うほどでも…』と思って、気を遣ってくれている場合もあると思うんですけど、どんな小さなことも教えて欲しい。そういうことが気軽に言い合える関係づくりをしていけたら、課題を解決できるかもしれんし、もっと働きやすい職場になると思うんですけどね」。ふだん向井氏も社長に対して、どんな小さなことも報告されるという。SB(スクラップ&ビルド≒リニューアル)や、人材育成なども大事だが、やはり最後は人と人のコミュニケーションに尽きる。

これだけ努力してこられた同社、そして向井氏のことだ、きっと社員と一緒になって、何か良い方法を見つけてくれるに違いない。これからもコミュニケーションを大事に、良い職場環境づくりに邁進していただきたい。

『生コンの仕事は奥が深い。まだまだ学ぶことがあります』

大塚さんは入社15年目、試験室で働くベテラン社員だ。

もともと同社の輸送を担う輸送会社で働くドライバーだったのを、同社から誘われて、転職された。

ドライバーからの転身ということで、入社当時は学ぶことが多かったが、本で学んだり、先輩方に教わりながら技術を身につけられた。ご自身は「生コンの仕事は奥が深くて、僕なんかまだまだですよ」と謙遜されるが、入社2年目でコンクリート技師の資格も取得され、現在もバリバリ働いておられる。

「資格は試験勉強をすれば取れるんですけど、実務はそういう訳にはいきませんから、まだまだ学ぶことは多いですよ」。さすがベテランらしい、地に足がついた言葉が返ってくる。大塚さんや向井氏から品質の話をうかがっていると、頭の中に<生コン道>という言葉が思い浮かぶ。「極端に言うと、生コンって同じように見えても毎回違いますから。(伝票上、同じ配合割合でも)その日の気温や湿度なんかによってエアーの量を変えたりしないといけませんから」。同社は、別添計量を採用しているため、その微調整を試験室で行えるそうだ。

そんな職人気質の大塚さんに、休日の過ごし方をうかがうと「やっぱり休日は、昼飲みですかねぇ…写真ありますよ(笑)」と、すかさず笑いを誘うところは、職人と言えどさすが関西人だ。確かにお酒もお好きそうだが、よくよくうかがうと、奥様と一緒にジムでトレーニングをされているという。

「マッチョになりたいとか、大会をめざすとかではなく、身体が鈍らないように運動をしているだけです。ただ、鍛える部位によってローテーションがあって、2日、3日に1度はやらないといけないので、結構いそがしいですよ」。ときには休憩時間にも、トレーニングをされているという。

そんなふうにトレーニングをされているのも、大切なご家族との生活も、会社の仕事も、大切に考えておられるからに違いない。試験室での仕事も、休日の昼飲みも続けられるよう、トレーニングに勤しんでいただきたい。

休日はジムで、トレーナーさんと一緒にトレーニングを行う大塚さん。